Während des Stationenlernens, einer Form der Freiarbeit, befassen sich Jugendliche innerhalb von sechs Stationen selbstbestimmt mit den Prinzipien einer solidarischen Wirtschaft. Innerhalb dieser methodischen Großform erarbeiten sich die Jugendlichen in selbstgewählten Kleingruppen die vielfältigen und abwechslungsreichen Lerninhalte an verschiedenen Stationen.

Von sechs möglichen Stationen sollen mindestens vier erarbeitet werden, deren Ergebnisse auf einem begleitenden Laufzet-

tel festgehalten werden. Die Jugendlichen bearbeiten somit selbstbestimmt und eigenständig die Inhalte der Stationen und stärken ihr zielorientiertes, verantwortliches Arbeiten sowie ihre Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten innerhalb der Gruppenarbeit. Zur Ergebnissicherung des Stationenlernens wurde ein Quizspiel gewählt. Die Methode des Lernspiels festigt die während des Stationenlernens erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf spielerische Weise.

Ziel:

Anhand des Stationenlernens lernen die Jugendlichen verschiedene Leitprinzipien und Beispiele der Solidarischen Ökonomie auf

kreative und selbstbestimmte Art kennen.

Dauer: ca. 90 min

Vorbereitung:

Die Aufgabenbeschreibung jeder Station wird ausgedruckt, so dass sie unter eine Dokumentenkamera gelegt werden kann, falls Kleingruppenarbeit nicht möglich ist und die Stationen nacheinander in Einzelarbeit bearbeitet werden müssen. Für jede/n Jugendlichen wird ein Laufzettel zur Beantwortung der Fragen ausgedruckt. Der Laufzettel fasst die Kerninhalte der einzelnen Stationen zusammen.

Die Aufgabenbeschreibungen und der Laufzettel können auch per Mail als Beschäftigungsaufgabe für zuhause oder über Zoom, Jitsi oder andere Videokonferenzplattformen an die Jugendlichen verteilt werden, wo sie in Kleingruppen in virtuellen Brakeouträumen die Aufgabe in einem bestimmten Zeitfenster bearbeiten können.

Folgende Stationen gibt es:

Lernstation 1: Solidarische Landwirtschaft

Lernstation 2: Tauschen/Teilen/Schenken

Lernstation 3: Ökologischer Fußabdruck

Lernstation 4: Repair-Café

Lernstation 5: Puzzle zu den 5 Grundsätzen einer solidarischen Lebens- und Wirtschaftsweise

Lernstation 6: Kreislaufwirtschaft: Cradle to Cradle

Kurzinfo:

In Deutschland schließen jedes Jahr 6.000 bis 8.000 Landwirte und Landwirtinnen ihren Hof, weil sie von den niedrigen (Welt-)Marktpreisen nicht mehr leben können. Das „Wachse oder Weiche“-Prinzip zwingt Bauern und Bäuerinnen häufig, über ihre persönliche Belastungsgrenze sowie über die Grenzen von Boden und Tieren hinwegzugehen oder ganz aus der Landwirtschaft auszusteigen.

Was ist solidarische Landwirtschaft?

Eine der bekannten Alternativen nennt sich „solidarische Landwirtschaft“, abgekürzt SoLawi. Dabei finanziert eine Gruppe von Menschen einen kompletten landwirtschaftlichen Betrieb, also Löhne, Saatgut, Maschinen und so weiter. Im Gegenzug erhalten sie nicht nur die Ernte, sie dürfen bei einigen SoLawis auch mitbestimmen, zum Beispiel, was angebaut und wie das Geld eingesetzt wird.

Das Modell ist eine win-win-Situation: Der Landwirt, so die Idee, ist unabhängig von den Zwängen und Preisen des Marktes, durch die Verträge mit den Mitgliedern hat er Planungssicherheit. Die Verbraucher*innen (Unterstützer*innen) wissen dafür genau, wo und unter welchen Bedingungen ihre Lebensmittel angebaut werden.

Als ein Schritt in Richtung einer solidarischen Wirtschaft wird Regionalisierung bzw. De-Globalisierung gesehen. Ziel dabei ist, die Versorgung vor Ort in der Region zu gestalten, um lange Transportwege und komplexe Wertschöpfungsketten zu vermeiden. Die SoLawi ist ein Beispiel für Regionalwirtschaft.

Aufgabe 1:

Schau dir den Film über die solidarische Landwirtschaft hier, per QR-Code oder Link auf deinem Handy an.

Aufgabe 2:

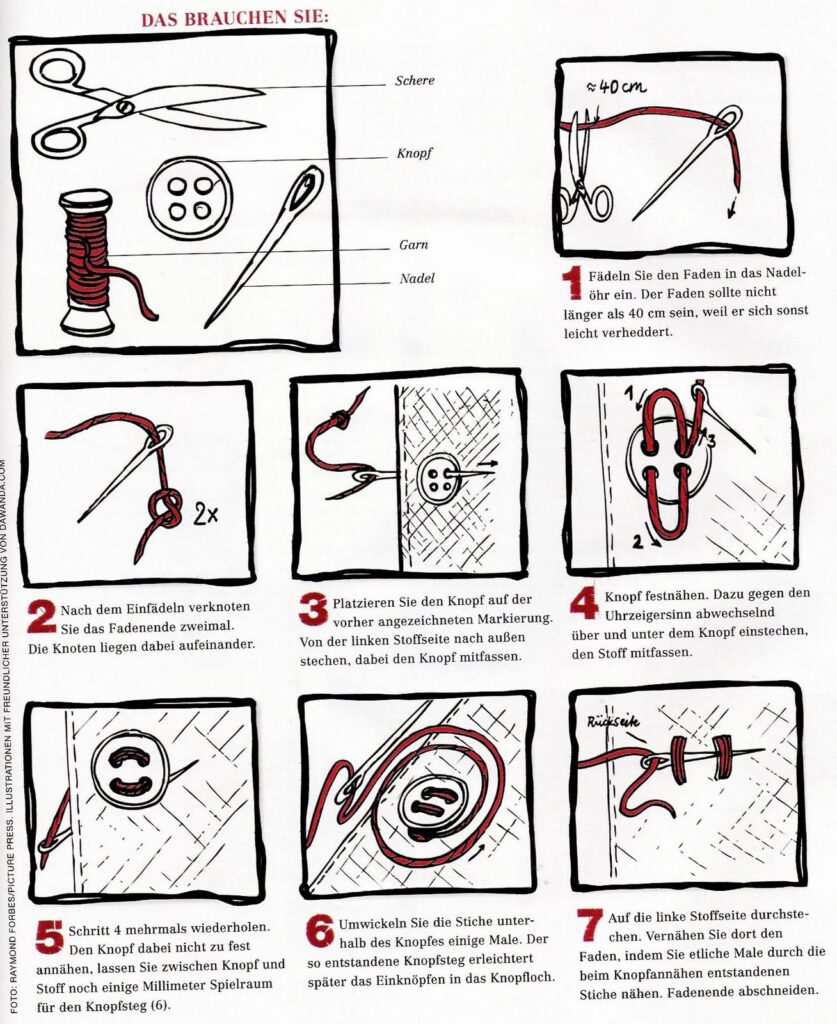

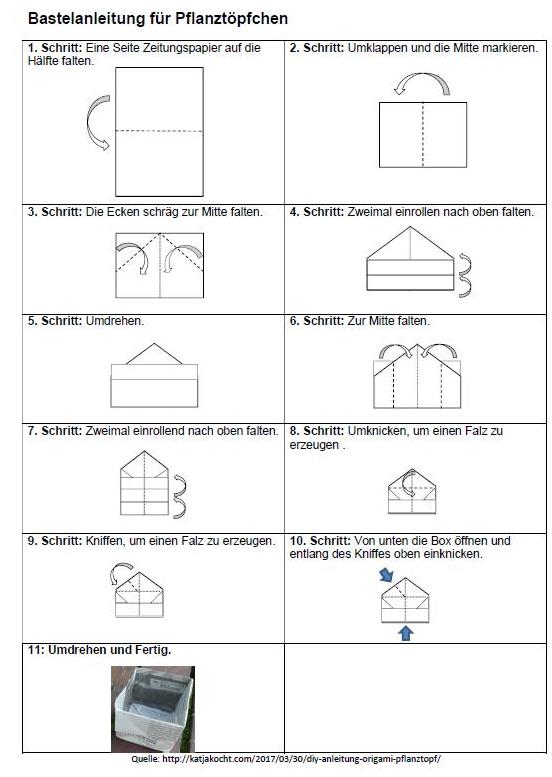

Nun bist du gefragt! Du erzeugst deine eigenen lokal produzierten Lebensmittel. Erstelle mit Hilfe der Anleitung dein eigenes Pflanztöpfchen, das du zum Beispiel mit Kräutern oder ausgekeimten Pflanzen bestücken kannst.

Material für die Origami-Pflanztöpfe:

- alte Zeitungen

- eventuell eine Schere, um die Seiten durchzuschneiden

- Arbeitsunterlage

- gekeimte kleine Pflanzen

- Anzuchterde

- ein Tablett oder Schale als Unterlage für die Pflanztöpfchen

Bastelanleitung für die gefalteten Container aus Papier:

Hier die einzelnen Schritte zum Falten der Pflanztöpfchen nach einer Anleitung von

Fumiaki Shingu.

Aufgabe 3:

Beantwortet die Frage auf eurem Laufzettel: Was ist eigentlich solidarisch an der solidarischen Landwirtschaft?

Aufgabe 1:

Schau dir den Film über den Tauschring Fürstenfeldbruck und/oder Köln hier, per QR-Code oder Link auf deinem Handy an.

Aufgabe 2:

Gestalte deine eigene Tauschbörse mit deiner Klasse. Nutze dafür die vorbereiteten Zettel (Druckvorlagen unter Download Druckvorlage Aufgabenzettel Station 2) und notiere eigene Tausch-/Teil-/Schenk-Angebote bzw. -Gesuche.

Bring diese dann mit Bändern an einer Leine im Klassenzimmer an. Oder teil deine Talente auf einer Online-Pinnwand deiner Klasse z.B. auf https://padlet.com/, https://deutsches-schulportal.de/unterricht/app-tipp-padlet-die-digitale-pinnwand-fuer-den-unterricht/.

Aufgabe 3:

Löse folgende Aufgabe auf dem Laufzettel:

Wie können Tauschen, Teilen und Schenken Alternativen zu einer wachstumsorientierten Wirtschaft sein?

Kurzinfo:

Mit unserem Lebensstil haben wir viel Einfluss auf die Umwelt. Je nachdem, wie viel wir mit dem Auto fahren, ob wir das Licht beim Verlassen des Zimmers ausschalten oder brennen lassen, wo wir unsere Lebensmittel kaufen oder wie viel Müll wir erzeugen, verbrauchen wir mehr oder weniger Energie und natürliche Vorräte. Dieser Verbrauch kann mit dem „ökologischen Fußabdruck“ gemessen werden. Der ökologische Fußabdruck zeigt dir, wie viel Fläche der Erde nötig ist, um deinen Lebensstil aufrecht zu erhalten.

Was heißt das jetzt?

Wenn wir die Welt gerecht aufteilen, bekommt jeder Mensch etwa 1,8 Hektar, um seinen Lebensstil aufrecht zu erhalten.

Aber so, wie wir heute leben, brauchen wir durchschnittlich 2,2 Hektar pro Person. Das ist zu viel!

Denn das ist mehr, als die Erde über lange Zeit hinweg zu Verfügung stellen kann.

Schau mal nach, wie es um deinen Fußabdruck bestellt ist!

Aufgabe 1:

Fülle den Fragebogen (nachfolgend im Download oder Link) aus und berechne deinen persönlichen ökologischen Fußabdruck. Oder gehe über den QR-Code auf den Online-Rechner für den ökologischen Fußabdruck von Brot für die Welt. Hier kannst du dein Ergebnis auch als PDF runterladen.

Aufgabe 2:

Bewerte deine Punktzahl mit Hilfe der letzten Seite des Fragebogens: Wie viele Erden benötigst du, um deinen Lebens- und

Konsumstil fortzuführen?

Aufgabe 3:

Beantworte die Frage auf dem Laufzettel: Was kannst du tun, um deinen ökologischen Fußabdruck zu verringern?

Kurzinfo:

Was macht man mit einem Stuhl, an dem ein Bein kaputt ist? Mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Mit einem Wollpullover mit Mottenlöchern? Wegwerfen? Denkste!

In den vielen Repair-Cafés, die in immer mehr Städten und Gemeinden entstehen, können all diese Sachen wieder repariert werden – und zwar von allen, die wollen. Repair-Cafés sind ehrenamtliche Treffen, bei denen die Teilnehmer*innen alleine oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge reparieren.

An den Orten, an denen das Repair-Café stattfindet, sind Werkzeug und Material für alle möglichen Reparaturen vorhanden. Vor Ort sind auch Expert*innen: Elektriker*innen, Schneider*innen, Tischler*innen und Fahrradmechaniker*innen. Besucher*innen bringen defekte Gegenstände von zu Hause mit. Im Repair-Café machen sie sich gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau an die Arbeit. Die Teilnahme an einem Repair-Café ist kostenlos. Oft gibt es eine Spendenbox, z.B. für den Kauf von Ersatzteilen.

Man kann dort immer eine Menge lernen!

Aufgabe 1:

Schau dir den Film über die Funktionsweise eines Repair-Cafés hier, per QR-Code oder Link auf deinem Handy an.

Aufgabe 3:

Beantworte die Frage auf dem Laufzettel: Warum ist es sinnvoll, Dinge zu reparieren?

Solidarisches Wirtschaften stellt Menschen und ihre Grundbedürfnisse in den Mittelpunkt.

Damit das funktioniert, müssen wie bei einem Puzzle verschiedene Bereiche unseres Lebens ineinandergreifen.

Jedes Puzzlestück trägt seinen Teil zum Gelingen einer solidarischen Gemeinschaft bei.

Illustrationen im Puzzle: ©Sarah Heuzeroth, Nutzungsrechte bis inklusive 2024

Aufgabe 1:

Klicke auf das Puzzle. Lege das Puzzle zusammen.

Beantworte folgende Fragen zum Puzzle:

Was kannst du auf den Bildmotiven erkennen?

Welche Grundsätze für eine solidarische Lebensweise werden genannt?

Aufgabe 2:

Lese dir die Texte zu den fünf Grundsätzen einer solidarischen Wirtschafts- und Lebensweise aufmerksam durch. Versuche danach die genannten Grundsätze in eigene Worte zusammenzufassen.

Aufgabe 3:

Löse folgende Aufgabe auf dem Laufzettel: Fasse die fünf Grundsätze einer Solidarischen Ökonomie in eigenen

Worten zusammen.

Kurzinfo:

Cradle to Cradle (übersetzt: „vom Ursprung zum Ursprung“) ist eine Form der Herstellung von Gütern. Produkte sind so gestaltet, dass sie nicht zu Müll werden. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft kann eine Lösung für Probleme wie endliche Ressourcen oder Klimawandel sein.

Cradle-to-Cradle-Produkte sind entweder biologisch abbaubar. Sie können als Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden. Oder sie sind komplett wiederverwertbar, können also zu anderen Produkten werden. Keine

Giftstoffe sollen in die Umwelt gelangen, keine Rohstoffe ausgebeutet, keine fossilen Brennstoffe verheizt werden.

Beispiele der Cradle-to-Cradle-Vision: T-Shirts lassen sich rückstandslos kompostieren. Fernseher und andere technische Geräte werden nur ausgeliehen. Damit kehren die Rohstoffe nach dem Gebrauch zu den herstellenden Unternehmen zurück. Diese können wieder zu neuen Produkten verarbeitet werden.

Es wäre eine Welt ohne Müll!

Aufgabe 1:

Schau dir den Film über Cradle to Cradle hier, per QR-Code oder Link auf deinem Handy an.

Aufgabe 2:

Setze nun das Prinzip der Kreislaufwirtschaft und des Upcyclings in die Tat um.

Bastel aus alten Milchkartons einen Geldbeutel. Schau dir dafür die Bastelanleitung und den Film an. Alles, was du dafür braucht, ist ein Milchkarton und eine Schere.

Aufgabe 3:

Beantworte die Frage auf dem Laufzettel: Was ist das Besondere an der Kreislaufwirtschaft?

Zur Ergebnissicherung des Stationenlernens wurde ein Quiz gewählt. Die Methode des Lernspiels festigt die während des Stationenlernens erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf spielerische Weise.

Das Quiz kann hier oder über den QR-Code über https://learningapps.org in einer verkürzten Form mit sechs Fragen gespielt werden.

Das vollständige Quiz mit zwölf Fragen wird über Kahoot! gespielt. Die Jugendlichen können an dem Quiz über einen Link und eine Game-Pin teilnehmen. Diese schicken wir Ihnen als Lehrer*in bzw. Multiplikator*in gerne direkt in einer Mail zu.

Pro Link können max. 10 Jugendliche teilnehmen. Das heißt für 30 Jugendliche werden drei Links und 3 Game-Pins an sie ausgegeben.

Die zwölf Quizfragen und deren Lösungen können Sie hier auch downloaden.

Quelle: KONZEPTWERK NEUE ÖKONOMIE e.V. 3 (2016): Endlich Wachstum. Wo geht’s hier weiter? Stationenlernen zu Schritten in eine Postwachstumsgesellschaft. Online unter: https://www.endlich-wachstum.de/kapitel/perspektiven-alternativen/methode/wo-gehts-hier-weiter/ (09.09.2019).